マイクロアレイとはどのような技術?原理や解析方法、活用例

2021/12/22

マイクロアレイとは

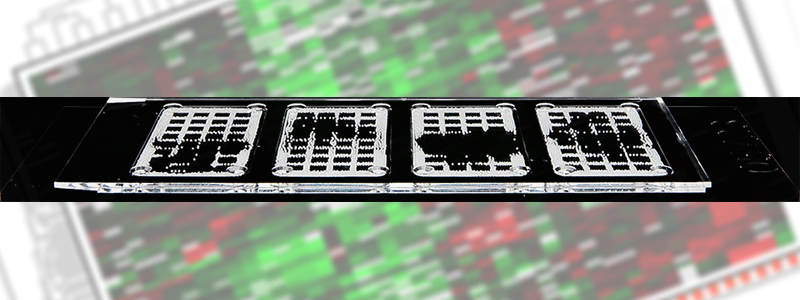

マイクロアレイ(Microarray, Array)はDNAチップとも呼ばれる網羅的な遺伝子発現解析のツールです。

マイクロアレイの原理

一般的に、マイクロアレイは小さな基板上に多数の遺伝子検出用プローブが高密度に固定化、配置された構造になっています。このプローブと、サンプルに含まれる遺伝子産物(主にメッセンジャーRNAやマイクロRNAなどのRNA)が相補的に結合する性質を利用して、その発現量を網羅的に検出し、解析する技術です。

マイクロアレイの解析方法

ヒト、マウス、ラットなどの生物種の組織や細胞などから、遺伝子産物であるRNAを抽出して蛍光標識し、マイクロアレイに添加して反応(ハイブリダイゼーション)させます。蛍光標識されたRNAは、反応によってマイクロアレイ上の相補的な配列を有するプローブに結合します。反応後、マイクロアレイを洗浄し、各RNAの蛍光強度をスキャナーにより読み取ります。読み取った蛍光強度を数値化し、その値(生データ)を正規化して比較解析することにより、サンプルに含まれる数多くのRNAの発現量を網羅的に把握することが可能となります。

マイクロアレイの活用例

マイクロアレイはサンプル間の数多くのRNAの発現量を網羅的に比較することが可能であり、例えば未知の物質がどのような遺伝子に作用するかの絞り込みや、がんなどの疾患のマーカーとなる遺伝子の探索などに活用することができます。

発現量の比較により、例えば一定以上に増加/減少したRNA群を抽出し、それら絞り込まれたRNAについてさらに高次の解析(例えば、アノテーション情報を用いて行うGene ontology(GO)解析、パスウェイ解析や、発現パターンを可視化するヒートマップ作成など)を行ってそのRNA群に関連の深いGOやパスウェイを調べることで、注目すべき機能の絞り込みや、その後の研究の進め方の参考にすることができます。

受託解析

マイクロアレイ解析には、上記のようにマイクロアレイそのものの他に、スキャナー・周辺機器や蛍光標識のための専用の試薬などが必要となります。当然ある程度の初期投資が必要となりますし、ご自身での立ち上げとなるとサンプルの取り扱いからスキャナーの操作まで一通りのトレーニングが必要となります。そのような費用・手間をかけたくない、という方には、受託解析サービスがお勧めです。

受託解析なら、基本的にはサンプルさえ準備できれば、マイクロアレイ解析からデータマイニング(発現比較解析、変動遺伝子の抽出、クラスタリング、GO・パスウェイ解析など)までを任せることができます。当然費用はかかりますが、スキャナー購入などの初期費用に比較してかなり費用を抑えることができ、トレーニングなどの手間や時間も抑えることができ、またプロが対応することで間違いのないデータを得ることができます。ご興味をお持ちの方は、是非お問い合わせください。

まとめ

マイクロアレイは網羅的な遺伝子発現の、主にサンプル間の発現比較を解析するツールです。数多くの遺伝子産物の発現量について、一度に比較できるため、未知の物質が作用する遺伝子群のスクリーニングや、がんなどの疾患のマーカー探索に活用することができます。解析にはスキャナーなどの装置や専用の試薬など初期投資が必要となりますが、受託解析を活用することにより、費用を抑えて解析することもできます。